Arena, Amerlinghaus, Türkis-Rosa-Lila-Villa und WUK – das sind Wiens bekannteste besetzte Häuser. Doch da gibt es noch viel mehr!

Die Atmosphäre ist stickig im Wien des Jahres 1976. Es gibt kaum Lokale für junge und alternative Menschen, es gibt fast keine Freiräume, um 20:00 Uhr wird der Gehsteig hochgeklappt. Und nun soll auch noch der alte „Auslands-Schlachthof“ in St. Marx abgerissen werden, wo bis vor kurzem noch Kulturveranstaltungen stattfanden. Ein neues Modecenter soll stattdessen dort gebaut werden. Doch für viele Aktivist:innen ist klar, dass sie das nicht zulassen werden.

Titelbild: Kurzfristige Hausbesetzung neben dem Wiener Rathaus im April 2021. Bild: Michael Bonvalot

Sehr schnell gibt es massive Proteste gegen den geplanten Abriss des Auslands-Schlachthofs. Denn das Areal ist bereits bekannt und für viele Menschen sehr wichtig geworden: Die Stadt hatte das Gelände davor als Zwischennutzung für Aufführungen der Wiener Festwochen zur Verfügung gestellt. Doch nach den Festwochen im Mai 1976 wollen viele Menschen den neu gewonnenen Freiraum nicht zerstören lassen.

Im Juni 1976 wird schließlich das gesamte Gelände für mehrere Monate besetzt. Große Teile der Wiener Kunst- und Kulturszene und auch breite Teile der Bevölkerung solidarisieren sich mit dem neuen Freiraum – es ist die Geburtsstunde der „Arena”.

Der Kampf um die Arena wird dabei auch als Kampf um die Stadt insgesamt verstanden: „Bei uns hat’s a Sau viel besser als a Mieter im Gemeindebau”, sagt etwa ein hemdsärmeliger, bärtiger Mann in die Kameras des ORF. Mehr als 200.000 Menschen sollen das Gelände während der Besetzung besucht haben. Es gibt laufend Konzerte auf dem Gelände, es entstehen Schlafräume, Musik-Bühnen, ein Theater und eine umfangreiche Infrastruktur. Es entwickelt sich ein Stück gelebte Utopie.

Auch viele Künstler:innen treten dort auf, etwa die Politrock-Gruppe Schmetterlinge rund um den viel zu früh verstorbenen Sänger Willi Resetarits (später quasi weltbekannt als „Ostbahn Kurti“). In der Arena führen die Schmetterlinge auch erstmals ihre bald legendäre „Proletenpassion“ auf. Sogar der berühmte Singer-Songwriter Leonard Cohen gibt ein Konzert in der besetzten Arena.

Freiräume oder Kommerzialisierung

Der Kampf um die Arena ist zu diesem Zeitpunkt Teil einer weit größeren Bewegung in Wien und ganz Europa. Es geht um die Frage: Freiräume oder Kommerzialisierung. Und es geht um die Frage, für wen die Stadt da ist. Doch noch eine kleine Vorbemerkung, bevor wir in die Geschichte und Gegenwart von Wiens Hausbesetzungen eintauchen.

An dieser Stelle werden ausschließlich jene Hausbesetzungen behandelt, die entweder noch existieren, langfristig Bestand hatten oder nachhaltig wirksam wurden. Eigentlich gab es im Verlauf der letzten Jahrzehnte in Wien dutzende, möglicherweise sogar hunderte Hausbesetzungen, die oft nur kurzfristig oder symbolisch waren. Dazu gibt es die sogenannten stillen Besetzungen, wo Menschen ohne großes Aufsehen ein leerstehendes Haus für sich nutzbar machen.

Extrem rechter Aufmarsch vor der Türkis-Rosa-Lila-Villa am 16.04.2023. Die Villa links im Bild, rechts daneben zahlreiche Antifaschist:innen, die die Villa schützen wollen. Bild: standpunkt.press

Das alles nachzuzeichnen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, hier wird also zwangsläufig eine Auswahl vorgenommen. Doch nun beginnen wir! Den ersten Erfolg in Wien kann die neue Bewegung schon im Jahr vor der Besetzung der Arena verbuchen: Da soll am Spittelberg in Wien-Neubau ein altes Haus mit großem Innenhof abgerissen werden.

Der Spittelberg: Von der Arme-Leute-Gegend zum Bobo-Viertel

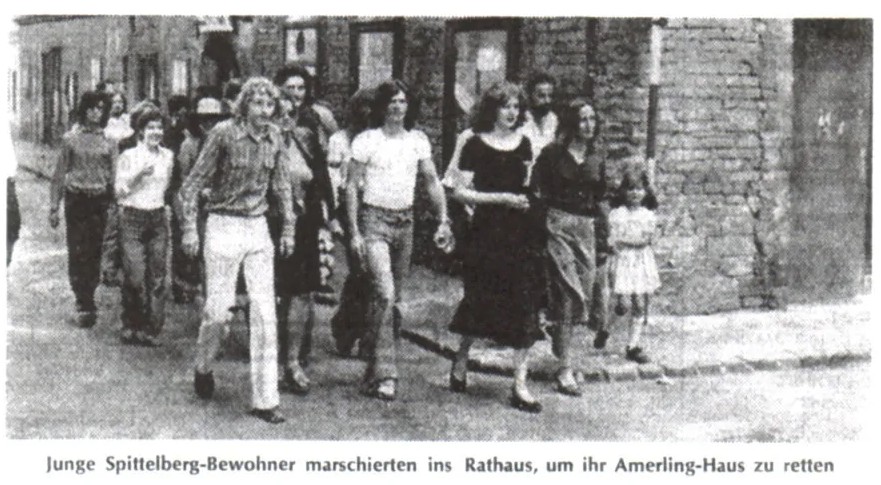

Heute ist der Spittelberg eine teure Bobo-Gegend mit sanierten Altbau-Häusern. Doch Anfang der 1970er soll das damalige Arme-Leute-Viertel komplett plattgemacht werden, statt der Gründerzeit-Häuser sollen direkt neben der Innenstadt Neubauten entstehen. Doch die Aktivist:innen der „Interessensgemeinschaft Spittelberg“ wollen das nicht zulassen.

Als ersten Schritt besetzen sie das Haus in der Stiftgasse 8, dem der akute Abriss droht. Dort gründen sie im Sommer 1975 das Kulturzentrum Amerlinghaus – heute ist es das älteste besetzte Haus der Stadt Wien, 2025 wird bereits der 50. Geburtstag gefeiert. Die Stadt toleriert die Besetzung weitgehend, es folgen Verhandlungen und im April 1978 wird das Haus offiziell an einen Verein übergeben, den die Besetzer:innen gegründet hatten.

Bild: Amerlinghaus

Durch diese neue Häuser-Bewegung gerät die SPÖ-Stadtregierung zusehends unter Druck. Erst war es das Amerlinghaus, dann folgt der viel größere Schlachthof in Erdberg! Und die Bewegung kann sich auch bei der Arena zumindest teilweise durchsetzen.

Der Auslands-Schlachthof in St. Marx wird zwar abgerissen (nur noch die Schlachthausgasse mit der gleichnamigen U-Bahn-Station erinnert an die Geschichte der Gegend). Doch dafür bekommen die Besetzer:innen von der Stadt Wien den benachbarten (und kleineren) Inlands-Schlachthof zur Verfügung gestellt. Die Arena in ihrer heutigen Form ist vom Traum zur Realität geworden.

Kommerz und Politik

Heute gilt die Arena als Institution und Fixpunkt in der Wiener Kunst- und Kulturszene: Hunderttausende Menschen besuchen jedes Jahr Konzerte und Partys auf dem großen Areal in der Baumgasse. Bis zu 3000 Menschen sind offiziell bei Open-Air-Konzerten zugelassen, dazu stehen für Veranstaltungen auch eine Halle für 1000 Menschen, kleinere Hallen sowie das Beisl zur Verfügung.

Hinter den Kulissen gibt es dazu mehrere große Backstage-Bereiche, Proberäume und sogar eine eigene Küche, die das Catering für die Bands und Crews zur Verfügung stellt. Bis heute ist die Arena meist die erste Anlaufstelle für linke Künstler:innen, wenn sie in Wien auftreten. Die Arena sieht sich selbst als „Plattform für kulturelle und soziale Aktivitäten“, die Ausrichtung ist eindeutig: Bereits auf der Startseite der Homepage und am Eingang steht unübersehbar die Parole „Love Music – Hate Fascism“.

Bild: Michael Bonvalot

Viele politische Aktivitäten, die in der Arena stattfinden, werden in der breiteren Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen werden. So hatte ich etwa 2016 mit dem damaligen Arena-Obmann Peter Hanzl gesprochen – also zu einer Zeit, wo viele flüchtende Menschen vor allem aus Syrien und Afghanistan nach Österreich kamen.

Was ist heute von der Arena-Besetzung übrig geblieben?

Hanzl sagte mir da, dass sehr viele politische Aktivitäten, die in der Arena stattfinden, in der breiteren Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen werden. Etwa die Unterstützung für Flüchtlinge: „Bei uns gibt es Deutsch-Kurse, wir sammeln Kleidung und wir veranstalten auch Solidaritäts-Events.” Dabei kämen durchaus relevante Summen zusammen: „Allein bei einem Event konnten wir 35.000 Euro an Spenden für Flüchtlinge einnehmen”, so Hanzl.

„Für uns sind das selbst auch immer wieder sehr spannende Erlebnisse”, erklärt er weiter — und erzählt etwa von Menschen, die in den 1990er Jahren aus dem Bosnien-Krieg geflüchtet sind und sich jetzt selbst in der Hilfe für Flüchtlinge engagieren. „Das ist dann gar nicht das klassische Arena-Publikum. Als da dutzende bosnische Familien gemeinsam für Flüchtlinge gekocht haben, war das schon sehr beeindruckend.”

Den politischen Anspruch teilt die Arena mit anderen besetzten Freiräumen in Wien. Vor allem das Amerlinghaus steht dafür immer wieder in der Öffentlichkeit. Konservative und Rechte hassen das Haus, der FPÖ ist das Kulturzentrum in fast jeder größeren Postwurfsendung einen eigenen Artikel wert, jedes Jahr gibt es im Wiener Gemeinderat wüste Debatten um die Vergabe der Subventionen.

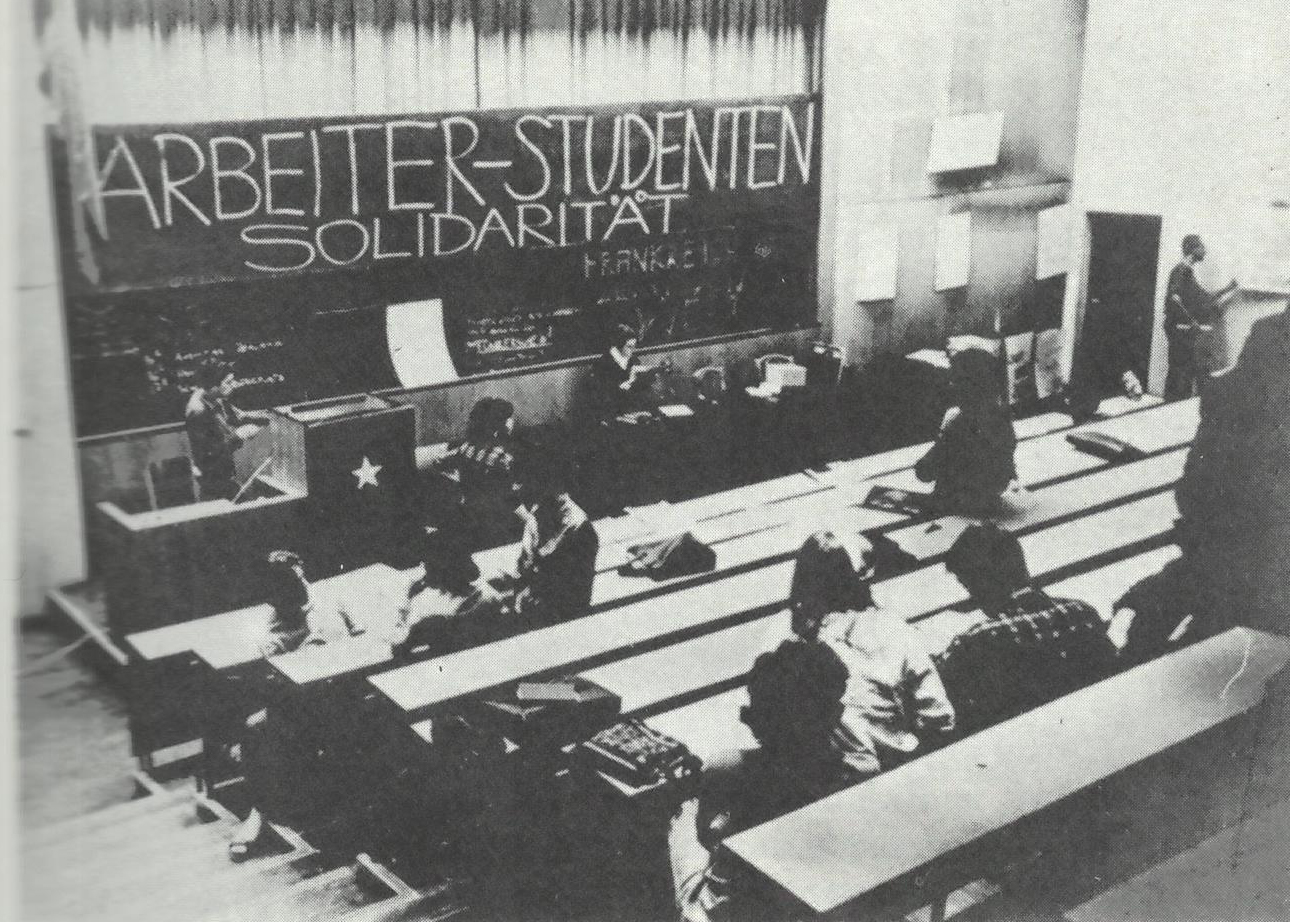

1968: In Wien nur „eine heiße Viertelstunde“

Arena und Amerlinghaus waren zur Zeit der Besetzung Teil einer weit größeren Bewegung. 1968 gab es eine weltweite Revolte gegen den Vietnam-Krieg, gegen alte und neue Nazis, gegen den Kapitalismus. Im internationalen Vergleich war es in Österreich zwar relativ ruhig geblieben — der Wiener Historiker Fritz Keller gab seinem lesenswerten Buch über den Mai 1968 in Wien nicht zufällig den Untertitel „Eine heiße Viertelstunde“. Doch auch in Österreich politisierte sich eine ganze Generation.

Jetzt Journalismus mit Meinung und Haltung unterstützen!

Viele — vor allem junge — Menschen suchten nach Alternativen zum herrschenden System. Es entstehen neue politische Organisationen, etwa die Trotzkist:innen der „Gruppe revolutionärer Marxisten”, die versuchen, sich in Großbetrieben zu verankern und dabei auch einige Erfolge verzeichen (die allerdings nicht nachhaltig sind). Andere beginnen, sich mit Umwelt-Fragen zu beschäftigen und stehen später an der Wiege der Grün-Bewegung.

Militanz oder Marsch durch die Institutionen?

Einige wollen das System von innen verändern und starten den „Marsch durch die Institutionen”. Das endet allerdings meist damit, dass sich zwar die Marschierenden am Weg nach oben verändern, die Institutionen aber gleich bleiben. Manche werden auch militant und gehen in den Untergrund.

In Deutschland entstehen die RAF und die Bewegung 2. Juni, in Italien die Roten Brigaden und in den USA die Black Liberation Army und die Weathermen (der etwas ungewöhnliche Name bezieht sich auf einem Song von Bob Dylan: „Du brauchst keinen Wetteransager, um zu wissen, woher der Wind weht“).

Auch in Österreich hinterlässt der revolutionäre Untergrund kleine Spuren: Im November 1977 entführen Wiener und deutsche Aktivist:innen der Bewegung 2. Juni entführen den Industriellen Walter Palmers, um Geld für weitere Aktionen zu beschaffen. Die deutsche RAF-Aktivistin Waltraud Boock wird wegen eines Bankraubs in Wien sogar zu 12 1/2 Jahren Haft verurteilt.

Andere ehemalige ehemalige Aktivist:innen enden in Drogen und Esoterik. Und schließlich gibt es jene, die für eigene Freiräume kämpfen wollen. Sie beginnen, Häuser zu besetzen.

Nun wird auch das WUK besetzt

Den ersten beiden erfolgreichen Besetzungen — also Amerlinghaus und Arena — folgt 1981 die Besetzung einer ehemaligen Schule im 9. Bezirk. Es ist ein großer Komplex mitten in der Stadt mit über 12.000 Quadratmetern Grundfläche, mehreren großen Sälen, zahlreichen Räumen und einem großen Innenhof. Das „Werkstätten- und Kulturzentrum“ (WUK), das aus dieser Besetzung entsteht, gilt allerdings schnell als recht brav und achtet auf ein gutes Verhältnis zur Stadtregierung.

Immer wieder gibt es auch Konflikte unter den Nutzer:innen – das WUK wird sogar mehrmals symbolisch neu besetzt, etwa im April 1989. Kritisiert wird damals die „Schrebergartenpolitik des WUK-Vorstandes“, wie die autonome Szenezeitung Tatblatt berichtet. Und sogar bis heute schwelt der Konflikt zwischen dem Vorstand und dem autonomen FrauenLesbenMädchenZentrum „FZ”. Dennoch ist das WUK sicherlich immer noch ein Ort, wo neben viel Kultur auch politische Aktivitäten ihren Platz haben.

Besetzung unter dem Regenbogen

Schwulen- und Lesbengruppen fordern nun ebenfalls eigene Räume. Nur ein Jahr nach dem WUK wird deshalb ein Haus besetzt und die „Rosa-Lilla-Villa“ gegründet. Heute heißt sie „Türkis-Rosa-Lila-Villa“ Ursprünglich sollte statt des Gebäudes an der Wienzeile in Wien-Mariahilf eine Parkgarage entstehen – doch in zähen Verhandlungen mit der Gemeinde kann ein Zentrum für Lesben, Schwule und trans*-personen etabliert werden. Die Villa ist bis heute für die LGBTI+-Community in Wien die zentrale Anlaufstelle mit Beratungszentrum, Café und Wohnmöglichkeiten.

Bereits seit 1983 steht gleich nebenan auch das Kinderhaus Hofmühlgasse. Die Hofmühlgasse ist das Zuhause einer Alternativschule, die aus dem linken Kulturzentrum „Gaga” in Wien-Margareten entstanden war. Doch nachdem das große Kultur- und Wohnprojekt in der Gassergasse im Juni 1983 nach einer brutalen Polizei-Räumung abgerissen worden war, standen die Gaga-Kindergruppe und die Alternativschule plötzlich auf der Straße. In der Hofmühlgasse kann dann zumindest für die Kinder eine Lösung gefunden werden.

Die Instandbesetzung der Aegidi/Spalo

Einige der „Erwachsenen” aus der Gaga dagegen ziehen nach der Räumung in zwei benachbarte Häuser ganz in der Nähe des Westbahnhofs: Die Aegidigasse 13 und die Spalowskygasse 3. Zu Beginn stellt die Stadt den Gaga-Aktivist:innen einige Wohnungen in den beiden Häusern zur Verfügung. Dort treffen sie auch auf ältere Mieter:innen – unter anderem frühere Mieter:innen aus der Windmühlgasse und der Corneliusgasse, deren Häuser für Neubauten geräumt und abgerissen worden waren.

Es entsteht das Wohn- und Kulturzentrum Aegidi/Spalo – die teils sogar fehlende Versorgung mit Wasser und Strom wird „in Eigenregie instand gesetzt“, wie es in einem Bericht der Wiener Bezirksmuseen heißt. Und auch in der weiteren Umgebung gibt es linke Infrastruktur: Die Redaktion des damals 14-tägig erscheinenden Tatblatt, die Lokale Rotstilzchen (zu dem kommen wir gleich!) und Kuku sowie den mutmaßlich 1998 geschlossenen TU-Club.

Bald ist die Aegidi/Spalo allerdings völlig überfüllt. Dazu kommen interne Konflikte zwischen der „politischen“ Fraktion und jenen, die schlicht Wohnraum suchen und oft auch mit Abhängigkeiten kämpfen. 1986 kündigt dann die Stadt die letzten bestehenden Mietverträge – spätestens ab da ist die Aegidi/Spalo offiziell besetzt. Und im August 1988 werden die beiden Häuser dann auch brutal geräumt.

Räumung durch eine Prügelstraße der Polizei

Bei der Räumung soll die Polizei die Besetzer:innen sogar durch eine regelrechte „Prügelstraße” getrieben haben, wie es in vielen voneinander unabhängigen Berichten heißt. Danach wird auch noch das Eigentum der Besetzer:innen zerstört, während diese in Haft sind.

„Es ist uns zuerst erklärt worden, dass man aufpassen soll, dass die Stiege rutschig ist von einem sehr freundlichen Beamten“, wird ein Aktivist nach der Räumung dem ORF erzählen. Die anderen Polizisten hätten das dann bestätigt, indem sie „den Leuten Beine gestellt haben, sie in den Schmutz geschmissen haben, sie mit Stiefeln getreten, mit Schlagstöcken behandelt“. Auch „Faustschläge hat es gegeben, mit den Kanten der Schilder ist auf die Leute eingeschlagen worden“.

Er selbst sei ebenfalls die Stiege „hinuntergetreten worden“, so der Aktivist. Die Anwältin Vera Scheiber berichtet dem ORF damals, dass sie bei etlichen Verhafteten „sichtbare Verletzungen“ wahrgenommen hätte, etwa „große Hämatome“ am ganzen Körper sowie „Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen“, mutmaßlich nach „Schlägen auf den Kopf“.

Das Rotstilzchen geht kämpfend unter

Widerstand gegen die Räumung leisten auch die Besetzer:innen des Rotstilzchens in der Margaretenstraße. Das Lokal besteht bereits seit Mitte der 1970er Jahre und ist ein wichtiges Zentrum der Wiener Linken – im ersten Stock finden oft die Vor- und Nachbereitungen von Demos und Aktionen statt. Doch als das Lokal Mitte der 1980er geräumt werden soll, leisten das „Stilz“ und seine Freund:innen Widerstand.

Erst 1990 wird das Lokal schließlich doch erfolgreich geräumt, heute erinnert in der Margarenstraße nichts mehr an das einst legendäre Lokal. Knapp vor der Räumung hatte ich als Jugendlicher auch selbst noch zeitweise in der Küche ausgeholfen, um Solidarität zu zeigen. Sagen wir so: Die Stilz-Küche hätte durchaus öfter geputzt werden sollen. Doch jenseits der Putz-Debatten ist die Räumung des Rotstilzchens damals ein großer Verlust für die Wiener Linke.

Zumindest aus der Räumung der „Aegidi/Spalo” entstehen allerdings drei noch heute aktive Projekte in Wien, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und zwei davon sind aus der aktuellen Wiener Kultur- und Polit-Landschaft kaum wegzudenken: Eine Gruppe besetzt im Juni 1990 das KPÖ-Arbeiter:innenheim in Favoriten und gründet dort das Ernst-Kirchweger-Haus, kurz EKH.

Benannt wird das Haus von den Besetzer:innen nach dem Kommunisten und Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger, der 1965 bei einer antifaschistischen Demonstration von einem Neonazi niedergeschlagen worden war und dabei so schwer verletzt wurde, dass er zwei Tage später verstarb. Die Besetzung des Hauses ist innerhalb der linken Szene allerdings sehr umstritten.

Die umstrittene Besetzung des EKH

Einige meinen, dass das KPÖ-Haus ohnehin kaum genützt worden war und die Besetzung somit legitim sei. Andere kritisieren, dass es besser wäre, Häuser zu besetzen, die privaten Spekulant:innen gehören statt einer „linken“ Partei. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen Besetzer:innen und KPÖ verkauft die Partei das Haus dann zuerst an Christian Machowetz. Dem wird allerdings der Vorwurf gemacht, mit der extrem rechten Szene in Verbindung zu stehen – ein Affront für die Besetzer:innen. Was die KPÖ im Vorfeld des Verkaufs darüber wusste, ist unklar.

Wenig später übernimmt dann der damals SPÖ-nahe Bauträger Porr das EKH und verkauft es bald an eine Tochter-Gesellschaft der Stadt Wien weiter. Das beruhigt die Lage. Bis heute ist das EKH jedenfalls nicht nur eine große Kultur-Location, sondern vor allem auch ein wichtiges Zentrum für die autonome und die türkisch-kurdische Linke. Immer wieder gibt es auch Angriffe von Rechtsextremen, Faschist:innen und Neonazis auf das Haus.

Solidaritätsdemo vor dem EKH im Juni 2020, nachdem faschistische „Graue Wölfe“ das Haus angegriffen hatten. Bild: Michael Bonvalot

Die sogenannte „Kulturfraktion” aus der ehemaligen „Aegidi/Spalo“ hingegen setzt auf ein anderes Projekt: In der Arndstraße in Wien-Meidling wird ein Lokal mit dem eingängigen Namen „Flex” gegründet, Szenekundigen heute als das „alte Flex“ bekannt. Unumstritten ist das Lokal in der Linken allerdings nicht.

So wird den Betreiber:innen von verschiedenen Aktivist:innen immer wieder die Verharmlosung von Sexismus vorgeworfen. Die reagieren etwa im August 1991 in einer Stellungnahme im „Tatblatt“ äußert patzig und jammern vom „präpotenten Vorgehen der Protestfrauen“ – und bestätigen damit die Kritik. Und bald zeigen sich auch Probleme mit dem Standort.

„die gesamte Inneneinrichtung zerstört“

Denn einerseits sind die Räumlichkeiten in der Arndstraße für diese Art Lokal einfach nicht geeignet, es folgen die erwartbaren Probleme mit Anrainer:innen und Polizei. Zusätzlich gibt es auch noch Stress, als direkt gegenüber ein Nazi-Treffpunkt etabliert wird. Viele der Nazis sollen Mitglieder der Nazi-Truppe „Volkstreue Außerparlamentarische Opposition“ (VAPO) gewesen sein, wie das Tatblatt damals schreibt.

Die VAPO unter Führung des heute noch aktiven Neonazi-Gesichts Gottfried Küssel sowie von Hans-Jörg Schimanek jun. organisiert damals vermutlich mehrere hundert Personen. In Niederösterreich veranstaltet sie sogar Wehrsportübungen. Die nächste Nazi-Generation rund um die Söhne von Schimanek wird dann übrigens im November 2024 verhaftet. Sie wollten mit der Gruppe „Sächsische Separatisten“ eine Nazi-Miliz aufbauen, als Treffpunkt diente auch Langenlois in Niederösterreich, wo schon die VAPO ihre Wehrsportübungen durchgeführt hatte.

Und rund um das alte Flex üben die Nazis damals nicht nur, sie greifen auch an: So berichtet das Tatblatt etwa von einer Auseinandersetzung im September 1991: Während eines Konzerts hätten Nazis genau gegenüber vom Flex eine Besucherin attackiert.

Die Nazis hätten bereits mit Stiefeln auf die Frau eingetreten, bevor ein herbeieilender Flex-Security helfen konnte. Er hätte sich „trotz der Knüppelhiebe mit seiner Gaspistole“ verteidigt und so „die Faschos zurück in den Keller“ vertrieben. Die kurz darauf eintreffende Polizei hätte allerdings eine klassische Täter:innen-Opfer-Umkehr betrieben.

Das Flex mit rund 250 Besucher:innen wäre komplett geräumt worden, „mit Hilfe der Faschisten“ seien drei Männer verhaftet worden – darunter jener, der sich gegen die Nazis gewehrt hatte. Anschließen hätten die Polizist:innen „die gesamte Inneneinrichtung zerstört“.

Die Baseballschläger-Jahre in Wien

Stress mit Nazis gibt es damals nicht nur im „alten Flex“: Immer wieder gibt es Ende der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre Angriffe auf linke Zentren in Wien. Neben dem Flex etwa auch auf die Arena, die Aegidi/Spalo, das EKH, das linke Lokal Kuku auf der Wienzeile oder die Rosa-Lilla-Villa. Besonders schwierig ist die Lage rund um die Arena. Bei manchen Konzerten sind Nazis sogar direkt am Arena-Gelände, sie müssen teils handfest rausgeworfen werden.

Dazu gibt es bei der nahe gelegenen U-Bahn Station Erdberg immer wieder Angriffe von großen Hooligan-Gruppen auf Arena-Besucher:innen. Immer wieder werden Menschen zusammengeschlagen und verletzt. Diese Angriffe enden erst, nachdem Wiener Linke einen Schutzdienst aufbauen und die angreifenden „Hools“ einmal sogar durch den halben Bezirk jagen. Danach ist Schluss mit den Nazi-Attacken.

Am versifften Donaukanal

Für das Flex spitzt sich die Lage in der Arndtstraße aber aus ganz anderen Gründen zu: Konzerte und Besucher:innen machen Lärm, mitten in einer Wohngegend ist das keine ideale Situation. Die Situation, auch mit der Polizei, wird immer schwieriger. Es muss also ein Ort gefunden werden, der infrastrukturell besser geeignet ist.

Die Stadt Wien bietet schließlich ein Lokal am Rand der Wiener Innenstadt an: Am damals völlig versifften und ungenutzen Donaukanal. Und der Ort setzt sich schließlich – trotz massivem Widerstand aus ÖVP und FPÖ – als Ort für das „neue“ Flex durch.

Das Flex mit eingezäuntem Außenbereich. Bild: Michael Bonvalot

Der Rest ist sozusagen Geschichte, heute ist das Flex eine sogar international bekannte Location. Das Flex spielte gleichzeitig auch eine wesentliche Rolle dabei, dass der Donaukanal heute trendy und voller Lokale ist. Kamen zu Beginn noch eher „alternative“ Lokale ans Wasser, wird es inzwischen immer hochpreisiger. Ein fast klassisches Beispiel für Gentrifizierungsprozesse, die durch alternative Projekte ausgelöst werden können. Und es gibt auch viel Kritik an der völligen Kommerzialisierung des einst fortschrittlichen Flex.

So war etwa in den Anfangsjahren der Außenbereich des Flex noch frei zugänglich und konsumfrei – inzwischen ist alles eingezäunt. Zeitweise sperrte die Flex-Security ohne jede Grundlage sogar den Gehweg des Donaukanals und kontrollierte Passant:innen auf Getränke, wie ich selbst erlebte. Ein weiter Weg von der einstigen Hausbesetzung …

Die heimlichen Hausbesetzungen, die kaum jemand kennt

Du kannst das folgende Banner mit einem Klick auf das X wegdrücken und weiterlesen! Oder Du kannst davor noch Journalismus mit Meinung und Haltung unterstützen!

Aus der Aegidi/Spalo entsteht aber noch ein drittes Projekt, das kaum bekannt ist. Denn einige Besetzer:innen waren bereits vor der Räumung ausgezogen und konnten in zähen Verhandlungen mit der Gemeinde ein Wohnprojekt in der Turnergasse in Wien 15 verwirklichen, das bis heute besteht.

Seit 2005 haben die Mieter:innen der Turnergasse unbefristete Verträge, die Häuser wurden inzwischen liebevoll hergerichtet. Auf ihrer Page beziehen sich die Bewohner:innen der Turnergasse offen auf ihre Geschichte aus der Aegidi/Spalo – und bieten auch an, ihre „Erfahrungen, Informationen und Tipps“ an andere Menschen weiterzugeben.

Besetzung eines Hörsaals in Wien im Mai 1968

Der Autor Robert Foltin, der sich intensiv mit der Geschichte sozialer Bewegungen in Österreich auseinandergesetzt hat, berichtet von weiteren Wohnprojekten, die in dieser Zeit aus Besetzungen entstanden wären. Eines in der Dornbacher Straße, ebenfalls gegründet aus der Aegidi/Spalo, ein zweites in der Myrthengasse in Wien-Neubau als Ergebnis einer früheren Besetzung. Ob diese Projekte heute noch bestehen und wo sie genau sind, ist allerdings nicht mehr feststellbar.

Das Tüwi: Besetzt oder nicht?

Ebenfalls nicht mehr klar nachvollziehbar ist die Geschichte des Tüwi in Wien Döbling. Der „Türkenwirt“ ist ein selbstverwaltetes Student:innenbeisl, vor allem für die Studierenden der Universität für Bodenkultur, und besteht mit Unterbrechungen bereits seit 1986. Ein Tüwi-Aktivist berichtete mir vor einigen Jahren, dass inzwischen nicht mehr klar sei, ob am Anfang des Tüwi eine Besetzung stand — konfliktfrei aber sei die Etablierung des Tüwi keinesfalls verlaufen.

„Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es starken Druck brauchte, um den Raum für die Studierenden zu sichern.” Das ursprüngliche Tüwi-Gebäude wurde dann 2016 abgerissen und musste einem Uni-Gebäude Platz machen – doch inzwischen gibt es neue Strukturen und auch ein neues Lokal.

Das feministische Theater als Erfolg der Besetzung

Ein weiteres Projekt ist zumindest das Erbe einer Besetzung: Im Mai 1998 besetzt eine Gruppe von Künstler:innen das ehemalige Pornokino Rondell in der Wiener Innenstadt, unterstützt werden sie von einem breiten feministischen Bündnis. Dort hatte sich in den Jahren davor eine freie Theaterszene entwickelt. Die Aktivist:innen nennen sich LINK.*, sie wollen in den Räumen in der Riemergasse einen feministischen Kunstraum etablieren.

Räumung der kurzfristigen Hausbesetzung „Nele“ in der Neulerchenfelder Straße 35 im Dezember 2018. Bild: Privat, mit freundlicher Genehmigung.

Nachdem die Behörden mit Räumung drohen, entscheiden sich die LINK.*-Frauen allerdings nach zehn Tagen, die Besetzung freiwillig zu beenden (heute ist in den ehemaligen Rondell-Räumen der Jazzclub Porgy & Bess). Einen Erfolg können die LINK.*-Frauen dennoch verbuchen: In zähen Verhandlungen schaffen es die Aktivist:innen, ab Mai 2000 als Ersatz das heutige Kosmos-Theater am Siebensternplatz zu etablieren. Es versteht sich weiterhin als Theater mit „einer feministisch-künstlerischen Praxis“.

Warum gibt es keine erfolgreichen Hausbesetzungen mehr in Wien?

Was allerdings auffällt: In Wien gibt es seit den 1990er Jahren keine erfolgreiche langfristige Hausbesetzung mehr. Der Hintergrund ist eine offensichtliche Änderung der politischen und polizeilichen Strategie. Wurden früher Besetzungen oft eine Zeit lang geduldet, wird jetzt üblicherweise sofort geräumt, bevor sich (Solidaritäts-)Strukturen entwickeln können. Etwas länger hielt sich seitdem nur das „Epizentrum”.

In einem großen Komplex nahe der Mariahilfer Straße wurde 2011 für 25 Tage ein Freiraum etabliert. Doch erfolgreich war auch diese Besetzung nicht: Das gesamte Gebäude wurde geräumt und abgerissen. Dazu kommt ein weiteres Phänomen: Die sogenannten Zwischennutzungen. Viele große leerstehende Häuser oder Gebäudekomplexe werden heute bereits freiwillig für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt – oft sind es Gebäude, wo sonst Besetzungen möglich oder wahrscheinlich gewesen wären, etwa die alte Wirtschaftsuni in Wien-Alsergrund.

Kurzfristige Besetzung eines Hauses in Wien-Landstraße im September 2020. Bild: Michael Bonvalot

Mit den legalen Zwischennutzungen werden bereits frühzeitig Kanäle zwischen Hausbesitzer:innen und möglichen Besetzer:innen etabliert, das trägt zur Befriedung bei. Dazu handelt es sich gewöhnlich nicht um Wohnraum, sondern um Veranstaltungsräume – und die können leicht verlegt werden.

Und nachdem immer wieder Gebäude zur Zwischennutzung frei werden, zieht die Kunst- und Kulturszene einfach weiter, wenn die Zwischennutzung beendet wird. Auch das trägt dazu bei, dass es immer weniger Besetzungen gibt.

Wiener Punks erkämpfen sich ein Haus

Es gibt allerdings eine große Ausnahme, die hier jedenfalls auch erwähnt werden muss: Die Pankahyttn. Eine Gruppe von Punks und Freund:innen machte Anfang der 2000er Jahre mit Aktionen solange Druck auf die Stadt, bis die den Aktivist:innen 2007 ein Haus als Wohnraum zur Verfügung stellte – die heute noch existierende Pankahyttn in der Johnstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus ist geboren.

Die Pankahyttn ist also zwar nicht selbst Ergebnis einer Besetzung, aber jedenfalls Teil der Besetzer:innenbewegung in Wien. Verloren ging dagegen der Kampf um die „Pizzeria Anarchia“ in Wien-Leopoldstadt. Dort hatte ein Hauseigentümer ab 2011 eine Gruppe von Punks zum Wohnen eingeladen – offensichtlich mit dem Ziel, die Mieter:innen zu vertreiben.

Eine Rechnung ohne Punks und ohne Pizza-Wirt

Doch womit der Spekulant nicht gerechnet hatte: Mieter:nnen und Punks verbünden sich stattdessen gegen ihn. Bei der Räumung der Pizzeria Anarchia im Juli 2014 mobilisiert die Wiener Polizei dann unfassbare bis zu 1.700 Polizist:nnen – es sorgt in weiten Teilen der Öffentlichkeit für ungläubiges Kopfschütteln. Ebenfalls breit hinterfragt wird eine Räumung auf Kosten der Steuerzahler:nnen, um eine mutmaßliche Immobilien-Spekulation zu ermöglichen.

Die Pizzeria Anarchia. Bild: Harald Schilly, cut, Lizenz: CC BY-SA 3.0

Mit der Pizzeria Anarchia ist auch die letzte „wilde“ Besetzung in Wien geräumt. Alle heute noch bestehenden Besetzungen sind de facto legalisiert — es gibt also irgendeine Übereinkunft mit der Stadt und zumeist zumindest provisorische Verträge.

Manche Wohnprojekte haben ihren Frieden gemacht, andere – wie die Wagenplatz-Bewegung – sorgen auch heute noch für Unruhe. Das Flex hat sich völlig kommerzialisiert. Die Arena und teilweise auch das WUK stehen im Spannungsfeld zwischen Anspruch und kommerzieller Ausrichtung. Das Amerlinghaus, das EKH und die Villa sind unangepasst und widerständig geblieben.

Der Lausch-Angriff auf die Arena

Die finanzielle Situation ist dabei für all diese Projekte eine entscheidende Frage. Die Arena etwa beschäftigt dutzende Personen, das Areal muss permanent renoviert und instandgehalten werden. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen sind kaum kostendeckend – entsprechend gibt es immer wieder intensive Debatten, etwa um das Ausmaß von Werbung auf dem Gelände. Dazu kommt im Herbst 2023 ein weiteres Problem.

Die einst abgelegene Location rückt immer ins Zentrum, nebenan wurden gr0ße Wohntürme gebaut. Und einige wenige unter den neuen Mieter:innen beklagen sich nun ernsthaft wegen Lärmbelästigung. Die Stadt Wien muss mit einer Finanzspritze von rund 600.000 Euro einspringen, damit eine neue Anlage finanziert werden kann.

Die Wiener Arena, dahinter die neu errichteten Wohntürme. Bild: Michael Bonvalot

Die neue Anlage könne „viel besser gerichtet werden“, so Arena-Kulturmanager Mario Weisch zu FM4. So würden weniger Schallemissionen nach außen dringen. In Folge wird in Wien dann auch das Veranstaltungsgesetz novelliert, um etablierte Locations zu schützen, falls Wohnbau näher rückt. Genannt werden expliziert Veranstaltungsräume, die seit mehr als 30 Jahren etabliert sind, es ist also eine „Lex Arena“.

Doch jenseits dieser guten Lösung: Die Beschwerden der neuen Mieter:innen sind schlichtweg dreist, immerhin steht die sehr bekannte Arena bereits seit 1977 an diesem Standort. Die naheliegende und äußerst laute Stadtautobahn A23 ist von den Lärm-Beschwerden übrigens nicht erfasst.

Im Spannungsfeld von Selbstbestimmung, Anspruch und Geld

Andere Projekte sind aufgrund der finanziellen Lage sogar immer wieder direkt in ihrer Existenz bedroht. Das Amerlinghaus am Spittelberg etwa kämpft seit Jahren regelmäßig um eine Erhöhung der Subventionen. Das Problem sind die fehlenden „Valorisierungen“: Wenn Mieten, Gehälter und Fixkosten steigen, die Subvention aber gleich bleibt, kann das irgendwann nicht mehr klappen. Doch gleichzeitig wird damit noch ein weiteres Problem offensichtlich.

Das Amerlinghaus in Wien. Bild: Yusuke Kawasaki, CC BY 2.0

Fast alle früheren Haubesetzungen in Wien erhalten Subventionen – das schafft Abhängkeiten. Beim Amerlinghaus gibt es noch ein weiteres Problem: Ähnlich wie beim WUK gab es schon in der Frühzeit Konflikte zwischen „angepassten“ und „widerständigen“ Besetzer:innen. Daraus resultierte auch die Abspaltung des Lokals im Haus, das seither kommerziell betrieben wird. Es führt bis heute zu laufenden Konflikten um die Nutzung des Hauses.

Erst kommt die Hausbesetzung, dann kommen die Bobos

Im internationalen Vergleich gab es in Wien immer eher wenige Hausbesetzungen. In West-Berlin dagegen wurden vor allem in den 1980er Jahren zahlreiche Häuser besetzt, eine weitere Welle von Besetzungen folgte nach dem Zusammenbruch des Stalinismus ab 1989 in Ost-Berlin. In Berlin, Wien und anderen Städten werden dabei oft Altbau-Häuser in heruntergekommenen Innenstadt-Vierteln besetzt – in Berlin damals vor allem in Kreuzberg, am Prenzlauer Berg und in Friedrichshain, in Wien am Spittelberg.

Doch im Lauf der Zeit werden diese Viertel trendy und damit zunehmend interessant für private Immobilien-Spekulant:innen. Die Folge: Die Mieten steigen. Die Hausbesetzer:innen sind dabei oft selbst die ersten Vorboten dieser Entwicklung. Zuerst kommen alternative junge Leute in die heruntergekommenen und damit billigen Viertel, wo es möglich ist, günstig zu leben.

Bald folgen „fortschrittliche“ Architekt:innen,Künstler:innen und Freiberufler:innen dem Trend, sie können sich bereits höhere Mieten leisten. Schließlich werden die Viertel schick, die Mieten schnellen nach oben. Aktuell ist diese Entwicklung etwa rund um den Brunnenmarkt in Wien Ottakring gut zu beobachten.

Bild: Michael Bonvalot

Für die Haus-Besetzer:innen sind ihre Wohn- oder Kulturprojekte oft auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Am Anfang stehen der Wunsch und die Forderung nach freien und nicht-kommerziellen Räumen. In Folge kommt es meist zu jahrelangen Auseinandersetzungen mit Hausbesitzer:innen, Polizei und Behörden, die enorm zeit- und kraftintensiv waren. Die Besetzer:innen sind oft nur noch mit der Erhaltung und Verteidigung des Hauses beschäftigt, die politischen Projekte blieben in vielen Fällen auf der Strecke.

Ist die Zeit der Hausbesetzungen vorbei?

Gleichzeitig müssen sich viele Projekte auch mit völlig veränderten Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Die Wiener Polit-, Kunst- und Kulturlandschaft etwa stand in den 1970er Jahren vor völlig anderen Herausforderungen als heute. Ist die Zeit der Hausbesetzungen also vorbei? Vor allem in den letzten Jahren steigen die Mieten in Wien und anderen Städten immer schneller, immer mehr Menschen können sich ihren Wohnraum kaum mehr leisten.

Es gründen sich auch verstärkt Initiativen, um die Mietproblematik zu thematisieren. Gleichzeitig stehen viele Wohnungen und Gebäude aus Spekulationsgründen leer. Es könnte also in Zukunft auch in Wien und Österreich wieder verstärkt Hausbesetzungen geben.

In ihrer – in der Arena uraufgeführten – Proletenpassion singen die Schmetterlinge: „Wir wissen, wohin wir geh’n, weil wir wissen, woher wir kommen“. Vielleicht sind also die Hausbesetzungen der Vergangenheit ein Vorbild für die Zukunft? Es wäre kein Wunder – denn leistbare Wohnungen und nichtkommerzielle Freiräume sind heute wichtiger denn je.

Ergänzt um weitere Hinweise zu Aegidi/Spalo, Gaga und Kosmos. Dieser Artikel erschien in einer früheren Version auf vice.com und wurde im Mai und Juli 2025 umfassend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Kritischen Journalismus gibt es nur mit Deiner Unterstützung! Wieviel ist Dir guter Journalismus wert?

Standpunkt.press wird ausschließlich mit Deiner Unterstützung finanziert. Und wenn Du standpunkt.press monatlich unterstützt, können noch viel mehr Recherchen erscheinen. Schon mit 5 Euro im Monat kannst Du einen wichtigen Beitrag leisten. Bitte spende jetzt! Vielen Dank!

• Spendenkonto – monatlich/einmalig:

IBAN: AT64 1420 0200 1026 2551

BIC: BAWAATWW

Easy Bank, 1100 Wien

Kontoinhaber: Michael Bonvalot

(Bitte die Mailadresse als Verwendungszweck, damit ich Dich bei technischen Fragen erreichen kann!)

• Kreditkarte und Paypal – monatlich/einmalig:

• Steady – monatlich: Klick hier für Steady!

[Steady zieht hohe Gebühren ab, Bank/Paypal ist daher besser, wenn es Dir möglich ist!]

• Patreon – monatlich: Klick hier für Patreon!

[Patreon zieht hohe Gebühren ab, Bank/Paypal ist daher besser, wenn es Dir möglich ist!]

Vielen Dank für Deine Unterstützung!